ここから本文です。

更新日:2023年1月31日

長野県立総合リハビリテーションセンター

身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について

認定にあたっての疑義・解釈集です。

身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について

(平成15年2月27日)

(障企発第0227001号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市障害保健福祉主管部(局)長あて

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)

身体障害認定の取扱いについては、平成15年1月10日障発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」及び平成15年1月10日障企発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」により示し、平成15年4月1日から適用することとしたところである。

これにより、身体障害認定基準及び身体障害認定要領のうち、今回の改正部分に係る疑義回答の多くが平成15年4月1日以降は無効となることや、その他の疑義回答においても内容を整理する必要があることから、これらの疑義回答に関する下記の通知を平成15年3月31日をもって廃止するとともに、標記については本通知の別紙において「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」として取りまとめ、平成15年4月1日から適用することとしたので、内容を十分にご理解の上、管下の関係諸機関への周知等その取扱いに遺憾なきよう願いたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言(ガイドライン)として位置付けられるものである。

記

障害の認定について(昭和34年4月17日更発59号)

肢体不自由に係る障害認定について(昭和45年5月28日社更第47号)

肢体不自由に係る障害認定について(昭和47年3月23日社更第38号)

肢体不自由に係る身体障害者の障害認定について(昭和49年10月11日社更第136号)

身体障害者手帳の障害程度の決定について(昭和50年7月18日社更第100号)

身体障害者手帳交付に関する疑義について(昭和50年7月18日社更第100号)

身体障害者の障害認定について(昭和50年8月4日社更第103号)

身体障害者の障害程度の認定に関する疑義について(昭和53年12月27日社更第146号)

身体障害者の障害程度認定について(昭和54年2月13日社更第14号)

身体障害者の障害程度の認定に関する疑義について(昭和54年6月28日社更第88号)

身体障害者の障害程度の認定について(昭和54年12月6日社更第185号)

身体障害者の障害程度の認定について(昭和55年1月8日社更第3号)

身体障害者の障害程度の認定について(昭和55年5月21日社更第87号)

身体障害者の障害程度の認定について(昭和55年9月1日社更第152号)

身体障害者の障害程度の認定について(昭和56年4月18日社更第55号)

身体障害者の障害程度の認定について(昭和56年12月3日社更第191号)

身体障害者の障害程度の認定について(昭和57年4月1日社更第55号)

身体障害者の障害程度の認定について(昭和57年6月7日社更第111号)

身体障害者障害程度等級の認定等の取扱いについて(昭和59年10月25日社更第170号)

身体障害者の障害程度の認定に関する疑義について(昭和62年10月23日社更第224号)

呼吸器機能障害の障害認定について(昭和62年10月23日社更第225号)

身体障害者の障害程度の認定について(平成4年10月12日社援更第57号)

身体障害者の障害程度の認定について(平成5年3月30日社援更第88号)

(別紙)

身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について

| 質疑 | 回答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

[総括事項] |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.遷延性意識障害者に対する身体障害者手帳の交付に関して、日常生活能力の回復の可能性を含めて、どのように取り扱うのが適当か。 |

遷延性意識障害については、一般的に回復の可能性を否定すべきではなく、慎重に取り扱うことが必要である。 また、原疾患についての治療が終了し、医師が医学的、客観的な観点から、機能障害が永続すると判断できるような場合は、認定の対象となるものと考えられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.加齢現象に伴う身体障害及び意識障害を伴う身体障害にも、日常生活能力の可能性、程度に着目して認定することは可能と思われるが、以下の場合についてはどうか。 ア.老衰により歩行が不可能となった場合等でも、歩行障害で認定してよいか。 イ.脳出血等により入院加療中の者から、片麻痺あるいは四肢麻痺となり、体幹の痙性麻痺及び各関節の屈曲拘縮、著しい変形があり、寝たきりの状態である者から手帳の申請があった場合、入院加療中であることなどから非該当とするのか。 |

ア.加齢のみを理由に身体障害者手帳を交付しないことは適当ではなく、身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を謳った身体障害者福祉法の理念から、近い将来において生命の維持が困難となるような場合を除き、認定基準に合致する永続する機能障害がある場合は、認定できる可能性はある。 イ.入院中であるなしにかかわらず、原疾患についての治療が終了しているのであれば、当該機能の障害の程度や、永続性によって判定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3.アルツハイマー病に起因した廃用性障害により、寝たきりの生活となり、全面的に介助を要する状態にある場合、二次的な障害として障害認定することは可能か。 |

アルツハイマー病に限らず、老人性の痴呆症候群においては、精神機能の衰退に起因する日常生活動作の不能な状態があるが、この疾病名をもって身体障害と認定することは適当ではない。 ただし、関節可動域の制限や筋力低下等の状態が認定基準に合致し、永続するものである場合には、二次的であるか否かにかかわらず、当該身体機能の障害として認定することは可能である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4.乳幼児に係る障害認定は、「おおむね満3歳以降」となっているが、どのような障害についてもこれが適用されると考えてよいか。 |

乳幼児については、障害程度の判定が可能となる年齢が、一般的には「おおむね満3歳以降」と考えられることから、このように規定されているところである。 しかしながら、四肢欠損や無眼球など、障害程度や永続性が明確な障害もあり、このような症例については、満3歳未満であっても認定は可能である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5.満3歳未満での障害認定において、四肢欠損等の障害程度や永続性が明らかな場合以外でも、認定できる場合があるのか。 また、その際の障害程度等級は、どのように決定するのか。(現場では、満3歳未満での申請においては、そもそも診断書を書いてもらえない、一律最下等級として認定されるなどの誤解が見受けられる。) |

医師が確定的な診断を下し難い満3歳未満の先天性の障害等については、障害程度が医学的、客観的データから明らかな場合は、発育により障害の状態に変化が生じる可能性があることを前提に、 1. 将来再認定の指導をした上で、 2. 障害の完全固定時期を待たずに、 3. 常識的に安定すると予想し得る等級で、 障害認定することは可能である。 また、このような障害認定をする際には、一律に最下級として認定する必要はなく、ご指摘の 1. 満3歳未満であることを理由に、医師が診断書を書かない、 2. 満3歳未満で将来再認定を要する場合は、とりあえず最下等級で認定しておく、 などの不適切な取扱いのないよう、いずれの障害の認定においても注意が必要である。 なお、再認定の詳細な取扱いについては、「身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて」(平成12年3月31日障第276号通知)を参照されたい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

6.満3歳未満での障害認定において、 ア.医師の診断書(総括表)の総合所見において、「将来再認定不要」と診断している場合は、発育による変化があり得ないと判断し、障害認定してかまわないか。 イ.また、診断書に「先天性」と明記されている脳原性運動機能障害の場合など、幼少時期の障害程度に比して成長してからの障害程度に明らかな軽減が見られる場合もあるが、「先天性」と「将来再認定」の関係はどのように考えるべきか。 |

ア.障害程度や永続性が明確な症例においては、再認定の指導を要さない場合もあり得るが、発育等による変化があり得ると予想されるにもかかわらず、再認定が不要あるいは未記載となっている場合には、診断書作成医に確認をするなどして、慎重に取り扱うことが必要である。 イ.1歳未満の生後間もない時期の発症によるものについては、発症時期が明確に定まらないために「先天性」とされる場合がある。先天性と永続性は必ずしも一致しないことから、申請時において将来的に固定すると予想される障害の程度をもって認定し、将来再認定の指導をすることが適切な取扱いと考えられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

7.医師が診断書作成時に、将来再認定の時期等を記載する場合としては、具体的にどのような場合が想定されているのか。 |

具体的には以下の場合であって、将来、障害程度がある程度変化することが予想される場合に記載することを想定している。 ア.発育により障害程度に変化が生じることが予想される場合 イ.進行性の病変による障害である場合 ウ.将来的な手術により、障害程度が変化することが予想される場合 等 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

8.身体障害者福祉法には国籍要件がないが、実際に日本国内に滞在している外国人からの手帳申請に関しては、どのように取り扱うべきか。 |

日本で暮らす外国人の場合は、その滞在が合法的であり、身体障害者福祉法第1条等の理念に合致するものであれば、法の対象として手帳を交付することができる。 具体的には、在留カード等によって居住地が明確であり、かつ在留資格(ビザ)が有効であるなど、不法入国や不法残留に該当しないことが前提となるが、違法性がなくても「短期滞在」や「興行」、「研修」などの在留資格によって一時的に日本に滞在している場合は、手帳交付の対象とすることは想定していない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

9.診断書(総括表)に将来再認定の要否や時期が記載されている場合は、手帳本体にも有効期限等を記載することになるのか。 |

診断書の将来再認定に関する記載事項は、再認定に係る審査の事務手続き等に要するものであり、身体障害者手帳への記載や手帳の有効期限の設定を求めるものではない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

10.心臓機能障害3級とじん臓機能障害3級の重複障害の場合は、個々の障害においては等級表に2級の設定はないが、総合2級として手帳交付することは可能か。 |

それぞれの障害等級の指数を合計することにより、手帳に両障害名を併記した上で2級として認定することは可能である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

11.複数の障害を有する重複障害の場合、特に肢体不自由においては、指数の中間的な取りまとめ方によって等級が変わる場合があるが、どのレベルまで細分化した区分によって指数合算するべきか。 (例)

この場合、6つの個々の障害の単純合計指数は16.5であるが、指数合算の特例により右上肢は3級(指数7)となり、指数合計12.5で総合2級として認定するのか、あるいは肢体不自由部分を上肢不自由と下肢不自由でそれぞれ中間的に指数合算し、3つの障害の合計指数10をもって総合3級とするのか。 |

肢体不自由に関しては、個々の関節や手指等の機能障害の指数を、視覚障害や内部障害等の指数と同列に単純合算するのではなく、原則として「上肢、下肢、体幹」あるいは「上肢機能、移動機能」の区分の中で中間的に指数合算し、さらに他の障害がある場合には、その障害の指数と合算することで合計指数を求めることが適当である。 指数合算する際の中間とりまとめの最小区分を例示すると、原則的に下表のように考えられ、この事例の場合は3級が適当と考えられる。

ただし、認定基準中、六―1―(2)の「合計指数算定の特例」における上肢又は下肢のうちの一肢に係る合計指数の上限の考え方は、この中間指数のとりまとめの考え方に優先するものと考えられたい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

12.脳血管障害に係る障害認定の時期については、発症から認定までの観察期間が必要と考えるがいかがか。 また、その場合、観察期間はどの位が適当か。 |

脳血管障害については、四肢の切断や急性疾患の後遺障害などとは異なり、どの程度の機能障害を残すかを判断するためには、ある程度の観察期間が必要と考えられる。 しかしながら、その期間については一律に定められるものではなく、障害部位や症状の経過などにより、それぞれの事例で判断可能な時期以降に認定することとなる。 なお、発症後3か月程度の比較的早い時期での認定においては、将来再認定の指導をするなどして慎重に取り扱う必要がある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

13.肢体不自由や内臓機能の障害などの認定においては、各種の検査データと動作、活動能力等の程度の両面から判定することとなっているが、それぞれの所見に基づく等級判定が一致しない場合は、より重度の方の判定をもって等級決定してよいか。 あるいは、このような場合に優先関係等の考え方があるのか。 |

いずれの障害においても、検査データと活動能力の評価の間に著しい不均衡がある場合は、第一義的には診断書作成医に詳細を確認するか、又は判断可能となるための検査を実施するなどの慎重な対処が必要であり、不均衡のまま重度の方の所見をもって等級決定することは適当ではない。 また、活動能力の程度とは、患者の症状を表すものであって医学的判定とはいえず、これを障害程度の判定の基礎とすることは適当ではない。したがって、活動能力の程度については、検査数値によって裏付けられるべきものとして考えられたい。 しかしながら、障害の状態によっては、検査数値を得るための検査自体が、本人に苦痛を与える、又は状態を悪化させるなど、検査の実施が極めて困難な場合には、医師が何らかの医学的、客観的な根拠をもって、活動能力の程度を証明できる場合には、この活動能力の程度をもって判定を行うことも想定し得る。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

14.手帳の交付事務に関して、個々の事例によって事務処理に係る期間に差があると思われるが、標準的な考え方はあるのか。 |

手帳の申請から交付までに要する標準的な事務処理期間としては、おおむね60日以内を想定しており、特に迅速な処理を求められるHIVの認定に関しては、1~2週間程度(「身体障害認定事務の運用について」平成8年7月17日障企第20号)を想定しているところである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

[視覚障害] |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.2歳児で、右眼球摘出による視力0、左眼視力測定不能(瞳孔反応正常)の場合、幼児の一般的な正常視力(0.5~0.6)をもって左眼視力を推定し、6級に認定することは可能か。 |

乳幼児の視力は、成長につれて発達するものであり、この場合の推定視力は永続するものとは考えられず、6級として認定することは適当ではない。 障害の程度を判定することが可能となる年齢(おおむね満3歳)になってから、認定を行うことが適当と考えられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.片眼の視力を全く失ったものでも、他眼の矯正視力が0.7以上あれば視力障害には該当しないが、片眼の視野が全く得られないことから、視野の1/2以上を欠くものとして視野障害として認定できるか。 |

片眼の視力を全く失ったもので、他眼の矯正視力が0.7以上ある場合、視覚障害の認定の有無、程度は、他眼の視野の状態により異なるため、通常の流れで視野検査を行い評価する必要がある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3.視力、視野ともに認定基準には該当しないが、脳梗塞後遺症による両眼瞼下垂のため開眼が困難で、実効的視力が確保できない場合はどのように取り扱うのか。 |

眼瞼下垂をもって視覚障害と認定することは適当ではない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4.外眼筋麻痺等による斜視により、両眼視が不可能な場合は、認定基準の「両眼を同時に使用できない複視の場合は、非優位眼の視力を0として取り扱う」との規定を準用し、両眼視のできない複視と同様に捉えて障害認定を行ってよいか。 |

これは、眼筋麻痺等によって、片眼を遮閉しないと生活ができない程度の複視の場合に適用される。両眼視のできない場合を、全て複視と同様に扱うことは適当ではない。明らかな眼位の異常があっても両眼複視を自覚しない場合にはこれらに該当しない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5.視野障害の認定について、次のような中心視野の判断を要するような事例の判断について、 ア.中心視野を含めた視野全体について、1./2の視標のみを用いて測定した結果で申請が出ているが、どのように判断すべきか。 イ.矯正視力が右0.7、左0.3のもので、Ⅰ/4の視標を用いた周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下あるが、Ⅰ/2の視標では視標そのものが見えず、両眼中心視野角度が0度となる場合は、視野障害2級として認定して差し支えないか。 |

ア.視野障害の申請には、視野図の添付が必要である。Ⅰ/4の視標での周辺視野の測定結果の記載も不可欠であり、Ⅰ/2の視標による計測結果のみをもって判断することは適当ではない。 イ.Ⅰ/4の視標による周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下であり、中心視野についてⅠ/2の視標を用いて測定した場合の両眼中心視野角度が0度であれば、中心視力があっても2級として認定することが適当と考えられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

6.ゴールドマン型視野計と自動視野計の両方の測定結果を組み合わせて判定を行ってもよいか。 |

ゴールドマン型視野計と自動視野計の測定結果を混在して評価に使用することはできない。それぞれの視野計のみの結果を用い判定を行う必要がある。ただし、どちらの視野計を用いるかは診断医の判断による。また、自動視野計において等級判定上信頼性のある測定が困難な場合は、ゴールドマン型視野計で評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7.ゴールドマン型視野計のⅠ/4視標、または両眼開放エスターマンテストが正常範囲であっても、両眼中心視野角度または両眼中心視野視認点数(10-2プログラム)に異常があった場合、等級判定を行ってよいか。 | ゴールドマン型視野計では、Ⅰ/4視標に異常がなくとも、Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下であれば5級と判定される。自動視野計では、両眼開放エスターマンテストに異常がなくても、10-2プログラムにおける両眼中心視野視認点数が40点以下であれば5級と判定される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8.ゴールドマン型視野計で周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下とは、どのように算出すればよいか。 |

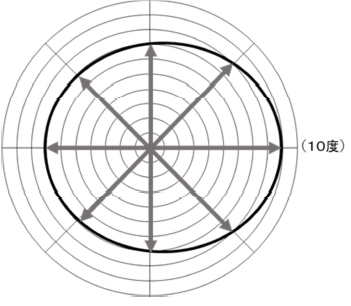

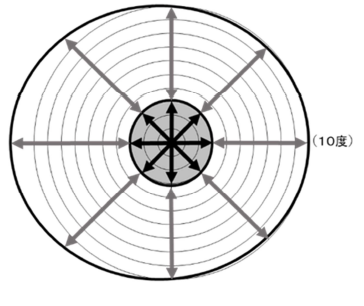

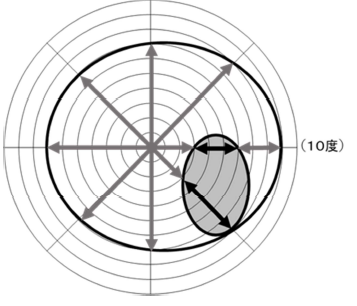

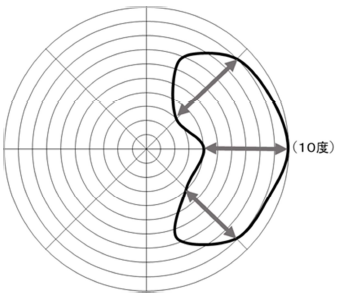

ゴールドマン型視野計を用いる場合は、Ⅰ/4の視標による8方向の周辺視野角度の総和が左右とも80度以下であるかどうかを判定する。その際には8方向の周辺視野角度はⅠ/4視標が視認できない部分を除いて算出する。(下図) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 9.ゴールドマン型視野計でⅠ/2視標による8方向の中心視野角度の総和を左右眼それぞれ求める時、中心暗点、傍中心暗点が存在する場合、中心視野が固視点を含まずに偏心している場合の計算はどのように行うか。 | 8方向の中心視野角度は、Ⅰ/2視標が視認できない部分を除いて算出する(下図)。Ⅰ/2視標で中心10度以内に視野が存在しない場合は、中心視野角度の総和は0度として取り扱う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10.視野検査の結果は、必要事項を診断書に記載すればよいのか。 | ゴールドマン型視野計、自動視野計のいずれを用いた場合も視野図を診断書に添付する必要がある。ゴールドマン型視野計を用いた視野図を添付する場合には、どのイソプタがⅠ/4の視標によるものか、Ⅰ/2の視標によるものかを明確に区別できるように記載する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

図 視野角度の総和の算出方法

8方向の経線(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上)とイソプタとの交点の角度を視野角度とし、その合計を視野角度の総和とする。

中心暗点が存在する場合

中心暗点が存在する場合は、各経線とイソプタとの交点の角度から、暗点と重なる部分の角度を差し引いて視野角度とし、その合計を視野角度の総和とする。

傍中心暗点が存在する場合

傍中心暗点が存在する場合は、各経線とイソプタとの交点の角度から、暗点と重なる部分の角度を差し引いて視野角度とし、その合計を視野角度の総和とする。 固視点を含まずに偏心している場合

イソプタが、固視点を含まずに偏心している場合、イソプタが経線と重なる部分を視野角度とし、その合計を視野角度の総和とする。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

[聴覚・平衡機能障害] |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.満3歳未満の乳幼児に係る認定で、ABR(聴性脳幹反応検査)等の検査結果を添えて両側耳感音性難聴として申請した場合であっても、純音検査が可能となるおおむね満3歳時以降を待って認定することになるのか。 |

乳幼児の認定においては、慎重な対応が必要である。聴力についてはオージオメータによる測定方法を主体としているが、それができず、ABR等による客観的な判定が可能な場合については、純音聴力検査が可能となる年齢になった時点で将来再認定することを指導した上で、現時点で将来的に残存すると予想される障害の程度をもって認定することが可能である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.老人性難聴のある高齢者に対する認定については、どのように考えるべきか。 |

高齢者の難聴については、単に聴力レベルの問題以外に、言葉が聞き分けられないなどの要因が関与している可能性があり、こうした場合は認定に際して困難を伴うことから、初度の認定を厳密に行う必要がある。また、必要に応じて将来再認定の指導をする場合もあり得る。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3.聴覚障害の認定において、気導聴力の測定は必須であるが、骨導聴力の測定も実施する必要があるのか。 |

聴力レベルの測定には、一般的には気導聴力の測定をもって足りるが、診断書の内容には障害の種類を記入するのが通例であり、障害の種類によっては骨導聴力の測定が必要不可欠となる場合もある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4.人工内耳埋め込み術後の一定の訓練によって、ある程度のコミュニケーション能力が獲得された場合、補聴器と同様に人工内耳の電源を切った状態で認定できると考えてよいか。 |

認定可能であるが、人工内耳の埋め込み術前の聴力レベルが明らかであれば、その検査データをもって認定することも可能である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5.オージオメータによる検査では、100dBの音が聞き取れないものは、105dBとして算定することとなっている。一方、平成12年改正のJIS規格に適合するオージオメータでは120dBまで測定可能であるが、この場合、120dBの音が聞き取れないものについては、当該値を125dBとして算定することになるのか。 |

平均聴力レベルの算式においては、a、b、cのいずれの周波数においても、100dB以上の音が聞き取れないものについては、120dBまで測定できたとしてもすべて105dBとして計算することとなる。 使用する検査機器等によって、等級判定に差が生じないよう配慮する必要がある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

6.語音明瞭度の測定においては、両耳による普通話声の最良の語音明瞭度をもって測定することとなっているが、具体的にはどのように取り扱うのか。 |

純音による平均聴力レベルの測定においては、左右別々に測定し、低い方の値をもって認定することが適当である。 語音明瞭度の測定においても、左右別々に測定した後、高い方の値をもって認定するのが一般的である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

7.「ろうあ」は、重複する障害として1級になると考えてよいか。 |

先天性ろうあ等の場合で、聴覚障害2級(両耳全ろう)と言語機能障害3級(音声言語による意思疎通ができないもの)に該当する場合は、合計指数により1級として認定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

8.脊髄性小脳変性症など、基本的に四肢体幹に器質的な異常がないにもかかわらず、歩行機能障害を伴う障害の場合は、平衡機能障害として認定することとされているが、脳梗塞、脳血栓等を原因とした小脳部位に起因する運動失調障害についても、その障害が永続する場合には同様の取扱いとするべきか。 |

同様に取り扱うことが適当である。 脊髄小脳変性症に限らず、脳梗塞等による運動失調障害による場合であっても、平衡機能障害よりも重度の四肢体幹の機能障害が生じた場合は、肢体不自由の認定基準をもって認定することはあり得る。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

9.小脳全摘術後の平衡機能障害(3級)で手帳を所持している者が、その後脳梗塞で著しい片麻痺となった。基本的に平衡機能障害と肢体不自由は重複認定できないため、このように後発の障害によって明らかに障害が重度化した場合、どちらか一方の障害のみでは適切な等級判定をすることができない。 このような場合は両障害を肢体不自由の中で総合的に判断して等級決定し、手帳再交付時には手帳名を「上下肢機能障害」と記載して、「平衡機能障害」は削除すべきと考えるがいかがか。 |

平衡機能障害は、器質的な四肢体幹の機能障害では認定しきれない他覚的な歩行障害を対象としていることから、肢体不自由との重複認定はしないのが原則である。 しかしながらこのような事例においては、歩行機能の障害の基礎にある「平衡機能障害+下肢機能障害」の状態を、「下肢機能障害(肢体不自由)」として総合的に等級を判定し、「上肢機能障害(肢体不自由)」の等級指数との合計指数によって総合等級を決定することはあり得る。 このように総合的等級判定がなされる場合には、手帳の障害名には「平衡機能障害」と「上下肢機能障害」の両方を併記することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

[音声・言語・そしゃく機能障害] |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.「ろうあ」に関する認定で、聴覚障害としては100dBの全ろうで、言語機能障害としては「手話、口話又は筆談では意思の疎通が図れるが、音声言語での会話では家族や肉親でさえ通じないもの」に該当する場合、どのように認定するのか。 |

聴覚障害2級と言語機能障害3級(喪失)との重複障害により、指数合算して1級と認定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.アルツハイマー病で、疾病の進行により神経学的所見がないにも係わらず、日常生活動作が全部不能となっているケースを身体障害者として認定してよいか。 又、アルツハイマー病による脳萎縮が著明で、音声・言語による意思疎通ができないものは、脳血管障害による失語症と同等と見なし、音声・言語機能障害として認定してよいか。 |

アルツハイマー病に限らず、老人性痴呆症候群は、精神機能の全般的衰退によるものであって、言語中枢神経又は発声・発語器官の障害ではないことから、これらに起因する日常生活動作の不能の状態や意思疎通のできない状態をもって、音声・言語機能障害と認定することは適当ではない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3.音声・言語機能障害に関して、 ア.筋萎縮性側索硬化症あるいは進行性筋ジストロフィー等の疾病により気管切開し、人工呼吸器を常時装着しているために発声不能となっている者について、音声機能の喪失としても認定できるか。(本症例はすでに呼吸器機能障害として認定されている。) イ.事故により肺活量が低下し、気管切開してカニューレ挿入している者で、将来とも閉鎖できないと予想される場合については、音声機能の喪失等として認定できるか。 |

ア.筋萎縮性側索硬化症の患者の場合、呼吸筋の麻痺が完全なものであれば、喉頭筋麻痺の有無にかかわらず、発声の基礎になる呼気の発生ができないので、喉頭は無機能に等しい。したがって、音声機能障害の3級として認定することも可能である。 イ.喉頭や構音器官の障害又は形態異常が認められず、中枢性疾患によるものでもないため、気管切開の状態のみをもって音声機能障害又は呼吸器機能障害として認定することは適当ではない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4.食道閉鎖症により、食道再建術・噴門形成術を行ったもので、経管栄養は行っていないが、誤嚥による肺炎を頻発している場合は、著しいそしゃく・嚥下機能障害として認定できるか。 |

本症例は、食道の機能障害であることから、そしゃく・嚥下機能障害として認定することは適当ではない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5.認定基準及び認定要領中、音声機能障害、言語機能障害、そしゃく機能障害については、各障害が重複する場合は指数合算による等級決定(重複認定)はしないこととなっているが、 ア.手帳における障害名の記載に関しては、障害名の併記は可能と考えてよいか。 イ.また、下顎腫瘍切除術後による「そしゃく機能の著しい障害」(4級)と大脳言語野の病変による「言語機能障害(失語症)」(3級)の合併などの場合は、障害部位が同一ではないことから、指数合算して重複認定(2級)することが必要となる場合もあり得ると考えるが、このような取扱いは可能か。 |

いずれも可能と考えられる。 認定基準等においては、舌切除等に伴う舌機能廃絶によって構音障害及びそしゃく・嚥下機能障害を同時にきたす場合など、同一疾患、同一障害部位に対して、異なる障害区分から判定したそれぞれの指数を合算して重複認定することは適当ではないとの原則を示したもので、一般的にはより重度と判定された障害区分の等級をもって認定することを意味している。 しかしながら、この事例のように障害部位や疾患が異なり(そしゃく嚥下器官の障害と言語中枢の障害)、どちらか一方の障害をもって等級決定することが明らかに本人の不利益となる場合には、指数合算を要する重複障害として総合的に等級決定することはあり得る。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

6.3歳時に知的障害の診断を受けている。音声模倣は明瞭な発声で行うことができるが、意味のある言語を発する事はできない。したがって、家族との音声言語による意志疎通が著しく困難である。この場合、言語機能の喪失として認定してよいか。 |

言語機能の障害について、明らかに知的障害に起因した言語発達遅滞と認められる場合は、言語機能の障害として認定することは適当ではない。 このため、必要に応じて発達上の障害の判定に十分な経験を有する医師に対し、これが知的障害に起因する言語発達遅滞によるものか、また、失語症や構音機能の障害等によるものと考えられるかの診断を求め、それに基づき適切に判断されたい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

[肢体不自由] (肢体不自由全般) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.各関節の機能障害の認定について、「関節可動域(ROM)」と「徒手筋力テスト(MMT)」で具体例が示されているが、両方とも基準に該当する必要があるのか。 |

いずれか一方が該当すれば、認定可能である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.身体障害者診断書の「肢体不自由の状況及び所見」の中の「動作・活動」評価は、等級判定上、どのように取り扱うべきか。 |

「動作・活動」欄は、主として多肢機能障害又は体幹機能障害を認定する際に、個々の診断内容が、実際の「動作・活動」の状態と照らし合わせて妥当であるか否かの判断をするための参考となるものである。 また、片麻痺などにより機能レベルに左右差がある場合には、共働による動作の評価を記入するなどして、全体としての「動作・活動」の状況を記載されたい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3.肩関節の関節可動域制限については、認定基準に各方向についての具体的な説明がないが、いずれかの方向で制限があればよいと理解してよいか。また、股関節の「各方向の可動域」についても同様に理解してよいか。 |

肩関節、股関節ともに、屈曲←→伸展、外転←→内転、外旋←→内旋のすべての可動域で判断することとなり、原則として全方向が基準に合致することが必要である。 ただし、関節可動域以外に徒手筋力でも障害がある場合は、総合的な判断を要する場合もあり得る。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4.一股関節の徒手筋力テストの結果が、「屈曲4、伸展4、外転3、内転3、外旋3、内旋4」で、平均が3.5の場合、どのように認定するのか。 |

小数点以下を四捨五入する。この場合は、徒手筋力テスト4で軽度の障害(7級)として認定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5.リウマチ等で、たびたび症状の悪化を繰り返し、悪化時の障害が平常時より重度となる者の場合、悪化時の状態を考慮した等級判定をしてかまわないか。 |

悪化時の状態が障害固定した状態で、永続するものとは考えられない場合は、原則として発作のない状態をもって判定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

6.パーキンソン病に係る認定で、 ア.疼痛がなく、四肢体幹の器質的な異常の証明が困難な場合で、他覚的に平衡機能障害を認める場合は、肢体不自由ではなく平衡機能障害として認定するべきか。 イ.本症例では、一般的に服薬によってコントロール可能であるが、長期間の服薬によって次第にコントロールが利かず、1日のうちでも状態が著しく変化するような場合は、どのように取り扱うのか。 |

ア.ROM、MMTに器質的異常がない場合は、「動作・活動」等を参考に、他の医学的、客観的所見から、四肢・体幹の機能障害の認定基準に合致することが証明できる場合は、平衡機能障害ではなく肢体不自由として認定できる場合もあり得る。 イ.本症例のように服薬によって状態が変化する障害の場合は、原則として服薬によってコントロールされている状態をもって判定するが、1日の大半においてコントロール不能の状態が永続する場合は、認定の対象となり得る。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

7.膝関節の機能障害において、関節可動域が10度を超えていても、高度な屈曲拘縮や変形により、支持性がない場合、「全廃」(4級)として認定することは可能か。 |

関節可動域が10度を超えていても支持性がないことが医学的・客観的に明らかな場合、「全廃」(4級)として認定することは差し支えない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

8.認定基準の中で、肩関節や肘関節、足関節の「軽度の障害(7級)」に該当する具体的な規定がないが、おおむね以下のようなものが該当すると考えてよいか。 (肩関節) 関節可動域が90度以下のもの 徒手筋力テストで4相当のもの (肘関節) 関節可動域が90度以下のもの 徒手筋力テストで4相当のもの 軽度の動揺関節 (足関節) 関節可動域が30度以下のもの 徒手筋力テストで4相当のもの 軽度の動揺関節 |

認定基準の「総括的解説」の(3)の記載からも、このような障害程度のものを7級として取り扱うことは適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

9.疾病等により常時臥床のため、褥創、全身浮腫、関節強直等をきたした者については、肢体不自由として認定してかまわないか。 |

疾病の如何に関わらず、身体に永続する機能障害があり、その障害程度が肢体不自由の認定基準に合致するものであれば、肢体不自由として認定可能である。 この場合、褥創や全身浮腫を認定の対象とすることは適当ではないが、関節強直については永続する機能障害として認定できる可能性がある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(上肢不自由) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.「指を欠くもの」について、 ア.「一上肢のひとさし指を欠くもの」は、等級表上に規定はないが、7級として取り扱ってよいか。 イ.また、「右上肢のひとさし指と、左上肢のなか指・くすり指・小指を欠いたもの」は、どのように取り扱うのか。 |

ア.「一上肢のひとさし指」を欠くことのみをもって7級として取り扱うことは適当ではないが、「両上肢のひとさし指を欠くもの」については、「ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの」に準じて6級として認定することは可能である。 イ.一側の上肢の手指に7級に該当する機能障害があり、かつ、他側の上肢のひとさし指を欠く場合には、「ひとさし指の機能は親指に次いで重要である」という認定基準を踏まえ、両上肢の手指の機能障害を総合的に判断し、6級として認定することは可能である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.一上肢の機能の著しい障害(3級)のある者が、以下のように個々の関節等の機能障害の指数を合計すると4級にしかならない場合は、どのように判断するのか。 肩関節の著障=5級(指数2) 肘関節の著障=5級(指数2) 手関節の著障=5級(指数2) 握力12kgの軽障=7級(指数0.5) 合計指数=6.5(4級) |

一上肢、一下肢の障害とは、一肢全体に及ぶ機能障害を指すため、単一の関節の機能障害等の指数を合算した場合の等級とは必ずしも一致しないことがある。一肢全体の障害であるか、又は個々の関節等の重複障害であるかは、障害の実態を勘案し、慎重に判断されたい。 また、一肢に係る合計指数は、機能障害のある部位(複数の場合は上位の部位)から先を欠いた場合の障害等級の指数を超えて等級決定することは適当ではない。(合計指数算定の特例) この事例の場合、仮に4つの関節全てが全廃で、合計指数が19(1級)になったとしても、「一上肢を肩関節から欠く場合」(2級:指数11)以上の等級としては取り扱わないのが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3.認定基準中に記載されている以下の障害は、それぞれ等級表のどの項目に当たるものと理解すればよいか。 ア.手指の機能障害における「一側の五指全体の機能の著しい障害」(4級) イ.認定基準の六の記載中、「右上肢を手関節から欠くもの」(3級) ウ.同じく「左上肢を肩関節から欠くもの」(2級) |

それぞれ以下のア~ウに相当するものとして取り扱うのが適当である。 ア.等級表の上肢4級の8「おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害」 イ.等級表の上肢3級の4「一上肢のすべての指を欠くもの」 ウ.等級表の上肢2級の3「一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(下肢不自由) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.足関節の可動域が、底屈及び背屈がそれぞれ5度の場合、底屈と背屈を合わせた連続可動域は10度となるが、この場合は「著しい障害」として認定することになるのか。 |

足関節等の0度から両方向に動く関節の可動域は、両方向の角度を加えた数値で判定することになるため、この事例の場合は、「著しい障害」として認定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.両足関節が高度の尖足位であるため、底屈、背屈ともに自・他動運動が全く不能であり、起立位保持、歩行運動、補装具装着が困難な者の場合、関節の機能障害として認定するのか、あるいは歩行能力等から下肢全体の機能障害として認定するのか。 |

障害の部位が明確であり、他の関節には機能障害がないことから、両足関節の全廃(4級)として認定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3.変形性股関節症等の疼痛を伴う障害の場合、 ア.著しい疼痛はあるが、ROM、MMTの測定結果が基準に該当しないか又は疼痛によって測定困難な場合、この疼痛の事実をもって認定することは可能か。 イ.疼痛によってROM、MMTは測定できないが、「30分以上の起立位保持不可」など、同じ「下肢不自由」の規定のうち、「股関節の機能障害」ではなく「一下肢の機能障害」の規定に該当する場合は、一下肢の機能の著しい障害(4級)として認定することは可能か。 |

ア.疼痛の訴えのみをもって認定することは適当ではないが、疼痛を押してまでの検査等は避けることを前提に、エックス線写真等の他の医学的、客観的な所見をもって証明できる場合は、認定の対象となり得る。 イ.このように、疼痛により「一下肢の機能障害」に関する規定を準用する以外に「股関節の機能障害」を明確に判定する方法がない場合は、「一下肢の機能障害」の規定により、その障害程度を判断することは可能である。 ただし、あくまでも「股関節の機能障害」として認定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4.大腿骨頸部骨折による入院後に、筋力低下と著しい疲労を伴う歩行障害により、下肢不自由の認定基準の「1km以上の歩行困難で、駅の階段昇降が困難」に該当する場合、「一下肢の機能の著しい障害」に相当するものとして認定可能か。なお、ROM、MMTは、ほぼ正常域の状態にある。 |

ROM、MMTによる判定結果と歩行能力の程度に著しい相違がある場合は、その要因を正確に判断する必要がある。仮に医学的、客観的に証明できる疼痛によるものであれば認定可能であるが、一時的な筋力低下や疲労性の歩行障害によるものであれば永続する状態とは言えず、認定することは適当ではない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5.障害程度等級表及び認定基準においては、「両下肢の機能の軽度の障害」が規定されていないが、左右ともほぼ同等の障害レベルで、かつ「1km以上の歩行不能で、30分以上の起立位保持困難」などの場合は、両下肢の機能障害として4級認定することはあり得るのか。 |

「両下肢の機能障害」は、基本的には各障害部位を個々に判定した上で、総合的に障害程度を認定することが適当である。 しかしながら両下肢全体の機能障害で、一下肢の機能の全廃(3級)あるいは著障(4級)と同程度の場合は、「両下肢の機能障害」での3級、4級認定はあり得る。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

6.下肢長差の取扱いについて、 ア.骨髄炎により一下肢が伸長し、健側に比して下肢長差が生じた場合は、一下肢の短縮の規定に基づいて認定してよいか。 イ.下腿を10cm以上切断したことで下肢が短縮したが、切断長が下腿の1月2日以上には及ばない場合、等級表からは1月2日未満であることから等級を一つ下げて5級相当とするのか、あるいは短縮の規定からは10cm以上であるため4級として認定するのか。 |

ア.伸長による脚長差も、短縮による脚長差と同様に取り扱うことが適当である。 イ.切断は最も著明な短縮と考えられるため、この場合は一下肢の10cm以上の短縮と考え、4級として認定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(体幹不自由) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.各等級の中間的な障害状態である場合の取扱いについて、 ア.体幹不自由に関する認定基準において、「3級と5級に指定された症状の中間と思われるものがあったときも、これを4級とすべきではなく5級にとめるべきものである」とは、3級の要件を完全に満たしていなければ、下位等級として取り扱うことを意味するのか。 イ.高度脊柱側弯症による体幹機能障害の症例について、 「座位であれば10分以上の保持が可能であるが、起立位は5分程度しか保持できない(2級相当)。座位からの起立には介助を要する(2級相当)が、立ち上がった後は約200mの自力歩行が可能(2級非該当)。」の状態にある場合、2級と3級の中間的な状態と考えられるが、アの規定から推測して、完全には2級の要件を満たしていないことから、3級にとめおくべきものと考えてよいか。 |

ア.この規定は、どちらの等級に近いかの判断もつかないような中間的な症例については、下位等級にとめおくべきことを説明したものであり、上位等級の要件を完全に満たさなければ、全て下位等級として認定することを意味したものではない。 イ.障害の状態が、連続する等級(この場合は2級と3級)の中間である場合、アの考え方から一律に3級とするのは、必ずしも適当でない。より近いと判断される等級で認定されるべきものであり、この事例の場合は、2級の認定が適当と考えられる。 また、診断書の所見のみから判定することが難しい場合は、レントゲン写真等その他の客観的な検査データを取り寄せるなどして、より客観的に障害の状態を判断するべきである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.左下肢大腿を2分の1以上欠くものとして3級の手帳交付を受けていた者が、変形性腰椎症及び変形性けい椎症のため、体幹機能はほぼ強直の状態にある。この場合、下肢不自由3級と体幹不自由3級で、指数合算して2級として認定してよいか。 |

体幹機能の障害と下肢機能の障害がある場合は、上位等級に該当するどちらか一方の機能障害で認定することが原則である。 同一疾患、同一部位における障害について、下肢と体幹の両面から見て単純に重複認定することは適当ではない。 本事例については、過去に認定した下肢切断に加えて、新たに体幹の機能障害が加わったものであり、障害が重複する場合の取扱いによって認定することは可能である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(脳原性運動機能障害) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.特に上肢機能障害に関する紐むすびテストにおいて、著しい意欲低下や検査教示が理解できない、あるいは機能的に見て明らかに訓練効果が期待できるなどの理由によって、検査結果に信憑性が乏しい場合は、どのように取り扱うことになるのか。 |

脳原性運動機能障害の程度等級の判定には、認定基準に定めるテストを実施することが原則であるが、乳幼児期の認定をはじめこの方法によりがたい場合は、肢体不自由一般のROM、MMTなどの方法を取らざるを得ない場合もある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.脳原性運動機能障害に関する認定基準中、 ア.「なお、乳幼児期に発現した障害によって脳原性運動機能障害と類似の症状を呈する者」とは、具体的にどのような障害をもつ者を指しているのか。 イ.また、「脳性麻痺」及びアの「乳幼児期以前に発現した類似の症状を呈する者」が、いずれも乳幼児期に手帳を申請した場合は、脳原性運動機能障害用と肢体不自由一般(上肢、下肢、体幹の機能障害)のどちらの認定基準を用いるべきかの判断に迷う場合があるが、この使い分けについてはどのように考えるべきか。 ウ.さらに、「脳原性運動機能障害と類似の症状を呈する者」であるが、「乳幼児期以降」に発現した場合は、どちらの認定基準によって判定するのか。 |

ア.脳原性の障害としては、脳性麻痺の他、乳幼児期以前に発症した脳炎又は脳外傷、無酸素脳症等の後遺症等による全身性障害を有する者を想定している。 また、脳原性の障害ではないが類似の症状を呈する障害としては、脊髄性麻痺等のように乳幼児期には原因が明らかにならない全身性障害を想定していることから、認定基準のような表現としたものである。 イ.「脳性麻痺」については原則的に脳原性運動機能障害用の認定基準をもって判定し、「乳幼児期以前に発現した類似の症状を呈する者」については、肢体不自由一般の認定基準を用いることが想定されているが、どちらの場合においても申請時の年齢等によって、それぞれの認定基準によることが困難又は不利となる場合には、より適切に判定できる方の認定基準によって判定するよう、柔軟に取り扱う必要がある。 ウ.この場合は、肢体不自由一般の認定基準によって判定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3.一上肢の機能障害の程度を判定するための「5動作のテスト」に関しては、 ア.時間的条件が規定されていないが、それぞれどの程度の時間でできれば、できたものとして判断するのか。 イ.また、このテストは、必ず医師によって実施されることを要するのか。 |

ア.5動作は、速やかに日常動作を実用レベルで行えるかを判定するものであり、具体的な基準を明示することは困難であるが、あえて例示するならば、各動作ともおおむね1分以内でできる程度が目安と考えられる。 イ.原則として医師が行うことが望ましいが、診断医の指示に基づく場合は、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)等が実施してもかまわない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4.生後6か月頃の脳炎の後遺症で、幼少時に肢体不自由一般の認定基準に基づく上下肢不自由で認定されていた者が、紐むすびテスト等の可能となる年齢に達したため、脳原性運動機能障害の認定基準をもって再認定の申請が出された場合は、どのように取り扱うべきか。 |

障害が乳幼児期以前に発症した脳病変によるものであるため、同一の障害に対する再認定であれば、本人の不利にならない方の認定基準を用いて再認定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5.脳原性運動機能障害の1級が、1分間に18本の紐が結べるレベルであるのに対して、上肢不自由の1級は両上肢の機能の全廃であり、紐むすびが全くできないが、等級の設定に不均衡があるのではないか。 |

幼少時からの脳原性運動機能障害について紐むすびテストを用いるのは、本人の日常生活における巧緻性や迅速性などの作業能力全般の評価を、端的に測定できるためである。 また、この障害区分は、特に生活経験の獲得の面で極めて不利な状態にある先天性の脳性麻痺等の障害に配慮した基準であることを理解されたい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

[心臓機能障害] |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.先天性心疾患による心臓機能障害をもつ者が、満18歳以降に新規で手帳申請した場合、診断書及び認定基準は、それぞれ「18歳以上用」と「18歳未満用」のどちらを用いるのか。 |

それぞれ「18歳以上用」のものを使うことが原則であるが、成長の度合等により、「18歳以上用」の診断書や認定基準を用いることが不適当な場合は、適宜「18歳未満用」により判定することも可能である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.更生医療によって、大動脈と冠動脈のバイパス手術を行う予定の者が、身体障害者手帳の申請をした場合は認定できるか。また急性心筋梗塞で緊急入院した者が、早い時期にバイパス手術を行った場合は、更生医療の申請と同時に障害認定することは可能か。 |

心臓機能障害の認定基準に該当するものであれば、更生医療の活用の有無に関わりなく認定可能であるが、更生医療の適用を目的に、心疾患の発生とほぼ同時に認定することは、障害固定後の認定の原則から適当ではない。 また、バイパス手術の実施のみをもって心臓機能障害と認定することは適当ではない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3.18歳以上用の診断書の「3 心電図所見」の「シ その他の心電図所見」及び「ス 不整脈のあるものでは発作中の心電図所見」の項目があるが、認定基準及び認定要領等にはその取扱いの記載がないが、これらの検査データはどのように活用されるのか。 |

診断医が、「活動能力の程度」等について判定する際の根拠となり得るとの理由から、シ、スの2項目が加えられており、必要に応じて当該検査を実施し、記載することとなる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4.ペースメーカを植え込みしたもので、「自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの」(1級)、「家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの」(3級)、「社会での日常生活活動が著しく制限されるもの」(4級)はどのように判断するのか。 |

(1)植え込み直後の判断については、次のとおりとする。 「自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの」(1級)とは、日本循環器学会の「不整脈の非薬物治療ガイドライン」(2011年改訂版)のクラスⅠに相当するもの、又はクラスⅡ以下に相当するものであって、身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が2未満のものをいう。 「家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの」(3級)とは、同ガイドラインのクラスⅡ以下に相当するものであって、身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が2以上4未満のものをいう。 「社会での日常生活活動が著しく制限されるもの」(4級)とは、同ガイドラインのクラスⅡ以下に相当するものであって、身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が4以上のものをいう。 (2)植え込みから3年以内に再認定を行うこととするが、その際の判断については次のとおりとする。 「自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの」(1級)とは、身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が2未満のものをいう。 「家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの」(3級)とは、身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が2以上4未満のものをいう。 「社会での日常生活活動が著しく制限されるもの」(4級)とは、身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が4以上のものをいう。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5.人工ペースメーカを植え込みした者、又は人工弁移植、弁置換を行った者は、18歳未満の者の場合も同様か。 |

先天性疾患によりペースメーカを植え込みした者は、1級として認定することとしており、その先天性疾患とは、18歳未満で発症した心疾患を指すこととしている。したがって、ペースメーカを植え込みした18歳未満の者は1級として認定することが適当である。また、弁移植、弁置換術を行った者は、年齢にかかわらずいずれも1級として認定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

6.体内植込み(埋め込み)型除細動器(ICD)を装着したものについては、ペースメーカを植え込みしているものと同様に取り扱うのか。 |

同様に取り扱うことが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

7.発作性心房細動のある「徐脈頻脈症候群」の症例にペースメーカを植え込んだが、その後心房細動が恒久化し、事実上ペースメーカの機能は用いられなくなっている。この場合、再認定等の際の等級は、どのように判定するべきか。 |

認定基準の18歳以上の1級の(イ)「ペースメーカを植え込み、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの、先天性疾患によりペースメーカを植え込みしたもの」、3級の(イ)「ペースメーカを植え込み、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの」及び4級の(ウ)「ペースメーカを植え込み、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの」の規定には該当しないものとして、その他の規定によって判定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

8.人工弁移植、弁置換に関して、 ア.牛や豚の弁を移植した場合も、人工弁移植、弁置換として認定してよいか。 イ.また、僧帽弁閉鎖不全症により人工弁輪移植を行った場合も、アと同様に認定してよいか。 ウ.心臓そのものを移植した場合は、弁移植の考え方から1級として認定するのか。 |

ア.機械弁に限らず、動物の弁(生体弁)を移植した場合も同様に取り扱うことが適当である。 イ.人工弁輪による弁形成術のみをもって、人工弁移植、弁置換と同等に取り扱うことは適当ではない。 ウ.心臓移植後、抗免疫療法を必要とする期間中は、1級として取り扱うことが適当である。 なお、抗免疫療法を要しなくなった後、改めて認定基準に該当する等級で再認定することは適当と考えられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

9.本人の肺動脈弁を切除して大動脈弁に移植し、切除した肺動脈弁の部位に生体弁(牛の弁)を移植した場合は、「人工弁移植、弁置換を行ったもの」に該当すると考えてよいか。 |

肺動脈弁を切除した部位に新たに生体弁を移植していることから、1級として認定することが可能である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

10.肺高血圧症に起因する肺性心により、心臓機能に二次的障害が生じた場合、検査所見及び活動能力の程度が認定基準に該当する場合は、心臓機能障害として認定できるか。 |

二次的障害であっても、その心臓機能の障害が認定基準に該当し、かつ、永続するものであれば、心臓機能障害として認定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

[じん臓機能障害] |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.慢性透析療法実施前の医療機関から転院した後に透析療法を開始した場合等で、手帳申請時の診断書に「透析療法実施前のクレアチニン濃度等は不明」と記載されている場合は、どのように等級判定するのか。 |

すでに透析療法が実施されている者の場合は、透析療法開始直前の検査所見によることとなっており、転院した者であってもこれらの検査所見は保存されているはずであり、確認することが必要である。 なお、やむを得ず透析療法開始前の検査所見が得られない事情のある場合は、次回透析日の透析実施直前における検査所見等を用いることが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.血清クレアチニン濃度に着目してじん機能を判定できるのは、主として慢性腎不全によるものであり、糖尿病性じん症の場合は、血清クレアチニン濃度が8mg/dl未満であっても自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される場合があるが、この場合の等級判定はどのように取り扱うのか。 |

糖尿病性じん症等、じん臓機能障害以外の要因によって活動能力が制限されている場合であっても、認定基準のとおり、血清クレアチニン濃度が8mg/dlを超えるもの又は内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満のものでなければ1級として認定することは適当ではない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3.すでにじん移植手術を受け、現在抗免疫療法を継続している者が、更生医療の適用の目的から新規にじん臓機能障害として手帳の申請をした場合、申請時点での抗免疫療法の実施状況をもって認定してよいか。 |

じん移植を行ったものは、抗免疫療法の継続を要する期間は、これを実施しないと再びじん機能の廃絶の危険性があるため、抗免疫療法を実施しないと仮定した状態を想定し、1級として認定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4.じん臓機能障害で認定を受けていたものが、じん臓移植によって日常生活活動の制限が大幅に改善された場合、手帳の返還あるいは再認定等が必要となるのか。 |

移植後の抗免疫療法を継続実施している間は1級として認定することが規定されており、手帳の返還や等級を下げるための再認定は要しないものと考えられる。 ただし、抗免疫療法を要しなくなった後、改めて認定基準に該当する等級で再認定することは考えられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

[呼吸器機能障害] |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.一般的に認定基準に関する検査数値と活動能力の程度に差がある場合は、検査数値を優先して判定されることとなっているが、この検査数値間においても、予測肺活量1秒率と動脈血O2分圧のレベルに不均衡がある場合は、どのように取り扱うのか。 また、診断書のCO2分圧やpH値に関しては、認定基準等では活用方法が示されていないが、具体的にどのように活用するのか。 |

換気機能障害を測るための予測肺活量1秒率と、ガス交換機能障害を測るための動脈血O2分圧との間には、相当程度の相関関係があるのが一般的である。しかしながらこのような数値的な食い違いが生じる場合もあり、こうした場合には、予測肺活量1秒率の方が動脈血O2分圧よりも誤差を生じやすいことにも配慮し、努力呼出曲線などの他のデータを活用したり、診断書のCO2分圧やpH値の数値も参考にしながら、医学的、総合的に判断することが適当である。 なお、等級判定上、活動能力の程度が重要であることは言うまでもないが、認定の客観性の確保のためには、各種の検査数値についても同様の重要性があることを理解されたい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.原発性肺高血圧症により在宅酸素療法を要する場合、常時の人工呼吸器の使用の有無にかかわらず、活動能力の程度等により呼吸器機能障害として認定してよいか。 |

原発性肺高血圧症や肺血栓塞栓症などの場合でも、常時人工呼吸器の使用を必要とするものであれば、呼吸器機能障害として認められるが、在宅酸素療法の実施の事実や、活動能力の程度のみをもって認定することは適当ではない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3.肝硬変を原疾患とする肺シャントにより、動脈血O2分圧等の検査値が認定基準を満たす場合は、二次的とはいえ呼吸器機能に明らかな障害があると考えられるため、呼吸器機能障害として認定できるか。 |

肺血栓塞栓症や肺シャントなどの肺の血流障害に関しては、肺機能の障害が明確であり、機能障害の永続性が医学的、客観的所見をもって証明でき、かつ、認定基準を満たすものであれば、一次疾患が肺外にある場合でも、呼吸器機能障害として認定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4.重度の珪肺症等により、心臓にも機能障害(肺性心)を呈している場合、呼吸器機能障害と心臓機能障害のそれぞれが認定基準に該当する場合、次のどの方法で認定するべきか。 ア.それぞれの障害の合計指数により、重複認定する。 イ.一連の障害とも考えられるため、より重度の方の障害をもって認定する。 |

肺性心は、肺の障害によって右心に負担がかかることで、心臓に二次的障害が生じるものであり、心臓機能にも呼吸器機能にも障害を生じる。 しかし、そのために生じた日常生活の制限の原因を「心臓機能障害」と「呼吸器機能障害」とに分けて、それぞれの障害程度を評価し、指数合算して認定することは不可能であるため、原則的にはイの方法によって判定することが適当である。 このような場合、臨床所見、検査数値などがより障害の程度を反映すると考えられる方の障害(「心臓機能障害」又は「呼吸器機能障害」)用の診断書を用い、他方の障害については、「総合所見」及び「その他の参考となる合併症状」の中に、症状や検査数値などを記載し、日常の生活活動の制限の程度などから総合的に等級判定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5.呼吸器機能障害において、 ア.原発性肺胞低換気症候群によって、夜間は低酸素血症がおこり、著しく睡眠が妨げられる状態のものはどのように認定するのか。 イ.中枢型睡眠時無呼吸症候群などの低換気症候群により、睡眠時は高炭酸ガス血症(低換気)となるため、人工呼吸器の使用が不可欠の場合はどのように認定するのか。 |

これらの中枢性の呼吸機能障害は、呼吸筋や横隔膜などのいわゆる呼吸器そのものの障害による呼吸器機能障害ではないが、そうした機能の停止等による低酸素血症が発生する。しかし、低酸素血症が夜間のみに限定される場合は、常時の永続的な低肺機能とは言えず、呼吸器機能障害として認定することは適当ではない。 一方、認定基準に合致する低肺機能の状態が、1日の大半を占める場合には認定可能であり、特に人工呼吸器の常時の使用が必要な場合は、1級として認定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

6.動脈血O2分圧等の検査数値の診断書記入に際して、酸素療法を実施している者の場合は、どの時点での測定値を用いるべきか。 |

認定基準に示された数値は、安静時、通常の室内空気吸入時のものである。 したがって診断書に記入するのは、この状況下での数値であるが、等級判定上必要と考えられる場合は、さらに酸素吸入時あるいは運動直後の値などを参考値として追記することは適当と考えられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7.肺移植後、抗免疫療法を必要とする者について、手帳の申請があった場合はどのように取り扱うべきか。 | 肺移植後、抗免疫療法を必要とする期間中は、肺移植によって日常生活活動の制限が大幅に改善された場合であっても1級として取り扱う。 なお、抗免疫療法を要しなくなった後、改めて認定基準に該当する等級で再認定することは適当と考えられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

[ぼうこう又は直腸機能障害] |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.尿路変向(更)のストマについて、 ア.じん瘻やぼうこう瘻によるストマも対象となると考えてよいか。 イ.また、一方のじん臓のみの障害で尿路変向(更)している場合や、ぼうこうを摘出していない場合であっても認定できるか。 |

ア.診断書にも例示しているとおり、じん瘻、じん盂瘻、尿管瘻、ぼうこう瘻、回腸(結腸)導管などを、認定の対象として想定している。 イ.いずれの場合においても、永久的にストマ造設したものであれば、認定の対象として想定している。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.ストマの「永久的な造設」とは、どのくらいの期間を想定しているのか。 また、永久的に造設されたものであれば、ストマとしての機能は問わないと考えてよいか。 |

半永久的なもので、回復する見込がほとんど無いものを想定している。 また、認定の対象となるストマは、排尿、排便のための機能を維持しているものであり、その機能を失ったものは対象としないことが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3.長期のストマ用装具の装着が困難となるようなストマの変形としては、具体的にどのようなものが例示できるのか。 |

ストマの陥没、狭窄、不整形の瘢痕、ヘルニアなどを想定している。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4.「治癒困難な腸瘻」において、「ストマ造設以外の瘻孔(腸瘻)」には、ちつ瘻も含まれると考えてよいか。 |

腸内容の大部分の洩れがあるなど、認定基準に合致する場合は、認定の対象とすることが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5.「高度の排尿又は排便機能障害」の対象となるものについて、 ア.認定基準によると、事故などによる脊髄損傷は、「高度の排尿又は排便機能障害」の対象とはなっていないが、厳密には先天性疾患とは言えない脳性麻痺についても、対象とはならないものと考えてよいか。 イ.「直腸の手術」には、子宮摘出などの腹腔内手術全般が含まれると考えてよいか。 |

ア.脊髄損傷や脳性麻痺などは、この障害の認定対象としては想定していない。 イ.「直腸の手術」とは、主としてストマ造設等に伴って、神経叢に影響を与えるような直腸の手術を想定しており、腹腔内の手術全般によるものまでは想定していない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

6.「高度の排尿機能障害」において、診断書では「排尿機能障害の状態・対応」欄に「完全尿失禁」の選択肢があるが、認定基準上では完全尿失禁に関する記述がないのは、認定の対象とはならないか、あるいは異なる取扱いをすることを意味するのか。 |

完全尿失禁とは、「カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする状態」にあるものが、何らかの理由でこれらの対応が取れない場合に結果として生じる状態であり、障害の状態像としては認定基準の規定に含まれるものである。 また、診断書に選択肢として挙げられているのは、認定要領の規定(1―(2)―ア)における「カテーテル留置や自己導尿の常時施行の有無等の状態・対応」の「等」を例示したものである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

7.直腸癌の切除のため、直腸低位前方切除術を行った症例で、腸管は吻合されたためストマの造設は伴わなかったが、癌が神経叢にも転移しており、術後に「高度の排尿機能障害」が生じた。この場合、「高度の排尿機能障害」のみをもって4級と認定できるのか。 |

6か月間の経過観察の後、認定基準に合致する高度の排尿機能障害の永続性が確認された場合には、4級として認定可能である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

8.小腸肛門吻合術については、6か月を経過した後に認定基準の規定を満たすものであれば認定の対象となるが、「小腸肛門管吻合術」に対しても同様に取り扱ってよいか。 |

一般的に、小腸肛門吻合術では肛門括約筋が機能しなくなるため、括約筋の機能が残存する小腸肛門管吻合術とは、術後の状態に相当の機能レベルの差が生じることから、両者を同等に取り扱うことは適当ではない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

9.認定基準1級の規程文中においてのみ、「・・・次のいずれかに該当し、かつ、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの」というように、日常生活活動の制限の程度の規定が併記されているが、他の3、4級の規定文中にはこうした記載がないのは、3、4級においては基準上の各項目に合致するものであれば、日常生活活動の制限の程度は問わないものと理解してよいか。 また、診断書様式中には、こうした制限の程度に関する記載欄がないが、記載が必要な場合はどこに記載するのか。 |

認定基準及び認定要領は、障害程度等級表の規定に基づき、具体的に項目設定したものであることから、いずれの等級においても、このような日常生活活動の制限の程度を参照しながら判定することは、前提条件と考えられる。 なお、診断書の様式中には特に記入欄は設けていないが、特記の必要に応じて、総括表の総合所見欄に記載することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

[小腸機能障害] |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.小腸機能障害について、 ア.認定基準の3級の記述のb「小腸機能の一部を喪失」には、アミノ酸等の単一の栄養素のみが吸収できない状態のものも含まれると考えてよいか。 イ.クローン病やベーチェット病による場合などでは、障害の状態が変化を繰り返す場合があり、再認定の時期の目安を示されたい。 ウ.認定基準の4級の記述の「随時」の注書きにおいて、「6か月の経過観察中」とはどの期間を指し、また「4週間」とは連続する期間を指すのか。 |

ア.小腸機能障害では、通常の栄養補給では推定エネルギー必要量が確保できない場合に認定の対象となるものであり、単一の栄養素が吸収できないことのみをもって認定の対象とすることは適当ではない。 イ.症例によって異なるが、おおむね3年後ほど度とすることが適当である。 ウ.小腸の大量切除以外の場合は、切除後などの障害発生後で、栄養摂取方法が安定した状況での6か月間のうち、中心静脈栄養を実施した日数の合計が4週間程度であると理解されたい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.生後まもなく特発性仮性腸閉塞症を発症し、2歳になる現在まで中心静脈栄養法を継続実施している者から手帳の申請があった。全身状態は比較的良好で、体重増加もほぼ保たれているが、中心静脈栄養法開始前の血清アルブミン濃度が不明である。こうした場合であっても、現在の障害程度が1級相当と判断されることから、1級として認定してかまわないか。 |

診断書作成時においてすでに中心静脈栄養法が開始されており、推定エネルギー必要量の60%以上を中心静脈栄養法によって補給している場合は、開始前のアルブミン濃度が確認できない場合であっても、1級として認定可能である。 ただし、乳幼児でもあり、状態の変化が予想されるため、将来再認定の指導を実施することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3.クローン病と診断されている成人男性の場合で、種々の治療の効果がなく、中心静脈栄養法を開始して3か月が経過している。中心静脈栄養法開始前のアルブミン濃度は3.1g/dlで、体重減少はすでに15%に達している。このような場合は、経過観察中であっても1級として認定してかまわないか。 |

クローン病の場合は、一般的に症状の変動があり、永続的で安定した栄養摂取方法の確認には6か月程度の経過観察期間が必要である。その後も現在と同様の栄養摂取状態であれば1級として認定可能であるが、その際は将来再認定(おおむね3年後)の指導をすることが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4.小腸の切除により、認定基準の4級相当と思われる状態だが、栄養維持の方法が特殊加工栄養の経口摂取となっており、経管栄養法は使用していない。この場合は、4級として認定できるか。 |

4級における経腸栄養法とは、経管により栄養成分を与える方法を指しており、特殊加工栄養を経口的に摂取し、これにより栄養補給が可能な場合は、認定の対象とすることは適当ではない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

[ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.認定基準において、各等級を規定している各種の検査数値は、治療前の数値を用いるのか、あるいは治療開始後の数値を用いるのか。 仮に、検査数値が認定基準に合致していたものが、治療が奏功して基準を満たさなくなった場合は、治療をしていなければ明らかに認定されていたとの判断により、認定してかまわないか。 |

一般的に、身体障害認定基準においては、治療の有無にかかわらず、申請のあった時点での直近の所見や検査数値を用いることを想定している。 ただし、すでに抗HIV治療が開始されている者については、治療開始前の検査数値をもって認定して差し支えないが、治療をしなかった場合を想定して認定することは適当ではない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.認定基準の「13歳以上の場合」の1級の規程文中、 ア.「4週間以上の間隔をおいた検査において2回以上続く」とは、どのように解するのか。特に、一般的に毎月同じ曜日の外来日を指定されて受診している場合は、日数的な間隔は常に27日間しか空かないこととなるが、これを4週間と解して取り扱ってかまわないか。 イ.同様に「月に7日以上・・・」とはどのように解するのか。 ウ.強い倦怠感、易疲労、嘔吐、下痢などの項目は、どのように確認するのか。 |

ア.検査値が、当該基準値を下回る(又は上回る)状態が持続することを確認するための規定であり、これによって免疫機能の障害を評価することを想定している。 また、毎月1回、曜日を決めて受診しているような場合は、27日間であっても4週間と見なすことは可能である。 イ.外来診察時又は入院回診時、自宅での療養時等において、38度以上の発熱があったことが診療記録等に正確に記載されており、このような状態が連続する30日の間に7日以上(連続している必要はない)確認できるということを想定している。 ウ.イと同様に、診療記録の記載から確認されたい。そのためにも、平素からこれらの症状について、継続的に記録を取っておくことが必要である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3.認定基準における年齢区分の使い分けについて、 ア.診断書の「13歳以上用」と「13歳未満用」を使い分ける年齢は、診断書の作成時点での満年齢と考えてよいか。 イ.認定基準の「13歳未満の者の場合」の免疫学的分類においても、診断書の作成時点の満年齢と考えてよいか。また、この免疫学的区分は年齢によって3区分に分けられているが、対象者の成長に伴って、年齢区分を超えるたびに診断書を作成し、再認定をすることになるのか。 |

ア、イともに、年齢区分の使い分けは、診断書の作成時の満年齢ではなく、臨床症状や検査数値が認定基準に合致した日の満年齢をもって取り扱うことが適当である。 また、免疫学的区分については、成長の過程で障害程度の変化がある場合は、その時点での区分で再認定することとなるが、変化がない場合は、年齢区分を超えるたびに新たに診断書の作成を要することを想定したものではない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4.認定基準の「13歳未満の者の場合」の免疫学的分類において、年齢によって3つに区分されているが、この区分はどのような考え方によるものか。また、「CD4陽性Tリンパ球数」による分類と、「全リンパ球に対する割合」による分類とで区分が異なった場合は、どちらの数値で認定するのか。 |

認定基準における免疫学的分類は、アメリカのCDC(防疫センター)の分類を採用したものである。また、「CD4陽性Tリンパ球数」による分類と、「全リンパ球に対する割合」による分類とで区分が異なる場合は、検査数値の信憑性を確認した上で、より重度の区分に該当する方の数値をもって等級判定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5.認定要領の1の(2)の「ア 13歳以上の場合」の(ウ)の規定文中、白血球数、Hb量、血小板数、ヒト免疫不全ウイルス―RNA量の測定値に関して、「検査の時期は、互いに一致している必要はなく、これまでの最低値とする。」とは、どのような意味であるか。 |

各検査における数値が、それぞれ異なる検査日における数値であって、かつ、同一検査において複数の検査数値が得られている場合には、最も状態の悪い時点での検査数値(最低値)をもって判定することを想定している。 ただし、各検査の実施日がどの程度空いていても有効であるかは、日常生活活動の制限の状況を判断している時期などを参考に、診断書作成医の常識的な判断に委ねられるものである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

6.認定基準の「13歳以上の場合」の2級の規程文中の(ウ)、「アの項目(a~l)のうちaからdまでの1つを含む6項目以上」というように、aからdまでの項目が重要視されているのはなぜか。 また、項目fの「健常時に比し10%以上の体重減少」との規定においては、成長期の体重増加に対する配慮はないのか。 |

aからdまでの項目は、医療機器による測定数値として、高い客観性をもっていることによる。このため、該当項目数が同じであっても、aからdに該当する項目が含まれていない場合には、下位の等級に認定される場合が考えられる。 また、「10%以上の減少」の計算にあたっては、成長期における観察期間において、成長の影響が明らかに大きいと判断される場合は、同世代の健常者の身長、体重の増加率を参考に、「体重の減少率」の判断に反映することは適当と言える。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

7.認定基準の「13歳未満の場合」のウの(ア)のa~hの判定は、診断書作成医の判断で記載してかまわないのか。 |

肝腫大、脾腫大、皮膚炎、上気道感染等の所見の基準はあえて示していない。 これは、診断書作成医が、これらの所見に対する一般的な診断基準によって、それぞれの所見に基づく障害程度の判定をすることを想定している。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

8.身体障害者手帳の交付を受けた者が、その後、更生医療等の適用により、障害の程度が変化することが予想される場合については、他の障害と同様に再認定を付記し、等級変更等を実施することとして取り扱ってよいか。 |

抗HIV療法を継続実施している間については、この障害の特性を踏まえ、原則として再認定は要しないものと考える。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

[肝臓機能障害] |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.障害となった原因を問わず、認定基準に該当する場合は認定してよいか。 |

肝炎ウイルスに起因するもの以外であっても、肝臓機能障害として認定する。ただし、アルコールを継続的に摂取することにより障害が生じている場合や悪化している場合は、その摂取を止めれば改善が見込まれることもあるため、一定期間(180日以上)断酒し、その影響を排除した状況における診断・検査結果に基づき認定することを条件とする。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.すでに肝臓移植を受け、現在抗免疫療法を継続している者が、更生医療の適用の目的から新規に肝臓機能障害として手帳の申請をした場合、申請時点での抗免疫療法の実施状況をもって認定してよいか。 |

肝臓移植を行ったものは、抗免疫療法の継続を要する期間は、これを実施しないと再び肝臓機能の廃絶の危険性があるため、抗免疫療法を実施しないと仮定した状態を想定し、1級として認定することが適当である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3.肝臓機能障害で認定を受けていたものが、肝臓移植によって認定している等級の基準に該当しなくなった場合、手帳の返還あるいは再認定等が必要となるのか。 |

移植後の抗免疫療法を継続実施している間は1級として認定することが規定されており、手帳の返還や等級を下げるための再認定は要しないものと考えられる。 ただし、抗免疫療法を要しなくなった後、改めて認定基準に該当する等級で再認定することは考えられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4.Child―Pugh分類による合計点数と肝性脳症又は腹水の項目を含む3項目以上が2点以上の有無は、第1回と第2回の両方の診断・検査結果が認定基準に該当している必要があるのか。 |

第1回と第2回の両方の診断・検査において認定基準に該当していることが必要である。ただし再認定については疑義解釈13.を参考にされたい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5.肝性脳症や腹水は、どの時点の状態によって診断するのか。 |

肝性脳症や腹水は、治療による改善が一時的に見られることがあるが、再燃することも多いため、診断時において慢性化してみられる症状を評価する。 なお、関連して、血清アルブミン値については、アルブミン製剤の投与によって、値が変動することがあるため、アルブミン製剤を投与する前の検査値で評価する。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

6.腹水の評価において、体重がおおむね40kg以下の者の基準を別途定めている趣旨は何か。また、薬剤によるコントロール可能なものとはどういう状態を意味するのか。 |

超音波検査等の検査技術の確立を踏まえ、腹水量の評価は、その容量を原則的な基準として定めているが、小児等の体格が小さい者については、一定の容量によって重症度を評価することが困難であることに配慮したものである。また、薬剤によるコントロールが可能なものとは、利尿剤等の薬剤により、腹水による腹部膨満や呼吸困難等の症状が持続的に軽減可能な状態を意味する。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

7.アルコールを180日以上摂取していないことの確認は、アルコール性肝障害以外についても行うのか。 |

アルコールは、アルコール性肝障害以外であっても悪化要因となることから、180日以上摂取していないことの確認はアルコール性肝障害に限定しない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

8.180日以上アルコールを摂取していないことについて、どのように判断するのか。 |

病状の推移及び患者の申告から医師が判断する。例として、アルコール摂取に関連する検査数値(γ―GTP値等)や症状の変化、診察時の所見(顔面紅潮、アルコール臭等)等を勘案する。入院等医学的管理下において断酒することにより症状が改善する場合等は、飲酒があったものと判断する。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

9.積極的治療を実施とは、どのようなことから判断するのか。 |

医師の指示に基づき、受診や服薬、生活上の管理を適切に行っているかどうかで判断する。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

10.現在のB型肝炎又はC型肝炎ウイルスの持続的感染の確認については、180日以上の間隔をおいた検査を2回実施しなければならないのか。 |

現在の症状が肝炎ウイルスに起因すると診断されている場合は、すでにウイルスの持続的な感染が確認されているため、直近の1回の検査によって確認されれば現在の持続的感染と判断してよい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

11.現在のB型肝炎又はC型肝炎ウイルスの持続的感染の確認とあるが、他の型のウイルスの感染は対象とはしないのか。 |

現在確認されている肝炎ウイルスのうち、A型肝炎及びE型肝炎は症状が慢性化することは基本的になく、またD型肝炎ウイルスについてはB型肝炎ウイルスの感染下においてのみ感染するため、B型肝炎とC型肝炎のみを対象としている。今後新たな肝炎ウイルスが確認された場合は、その都度検討する。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

12.強い倦怠感、易疲労感、嘔吐、嘔気、有痛性筋けいれんあるいは「1日1時間以上」「月7日以上」等は、どのように解するのか。 |

外来診察時又は入院回診時、自宅での療養時等において、そのような症状があったことが診療記録等に正確に記載されており、これにより当該項目について確認できるということを想定している。 そのためにも、平素からこれらの症状について、継続的に記録を取っておくことが必要である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

13.初めて肝臓機能障害の認定を行う者の再認定の必要性に関して、 ア.Child-Pugh分類による合計点数が例えば第1回9点、第2回10点の場合は、再認定を付して認定しなければならないのか。 イ.Child-Pugh分類による合計点数が7点から9点の状態であり、再認定の際にも同じく7点から9点の状態であった場合、再度、再認定の実施を付しての認定をしなければならないのか。 |

ア.再認定の必要性については、第2回目の検査時点の結果をもって判断されたい。 イ.再認定の際にも7点から9点の状態であった場合は、一律に再認定が必要とするのではなく、指定医と相談のうえ個別に障害の状態を確認し再認定の必要性を判断されたい。 |

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください